一、解构与重构:恶搞美学的双重变奏

在8所记录的早期案例中,《纪念武藤兰》通过戏仿鲁迅笔法完成对严肃文学的降维打击,而《叫兽大战研究生》则以伪纪录片形式解构知识权威。这种"严肃内容娱乐化、日常场景戏剧化"的手法,形成了独特的叙事范式:用低保真画质包裹高密度笑点,以碎片化剪辑制造认知错位。

三、道德阈值的攻防战

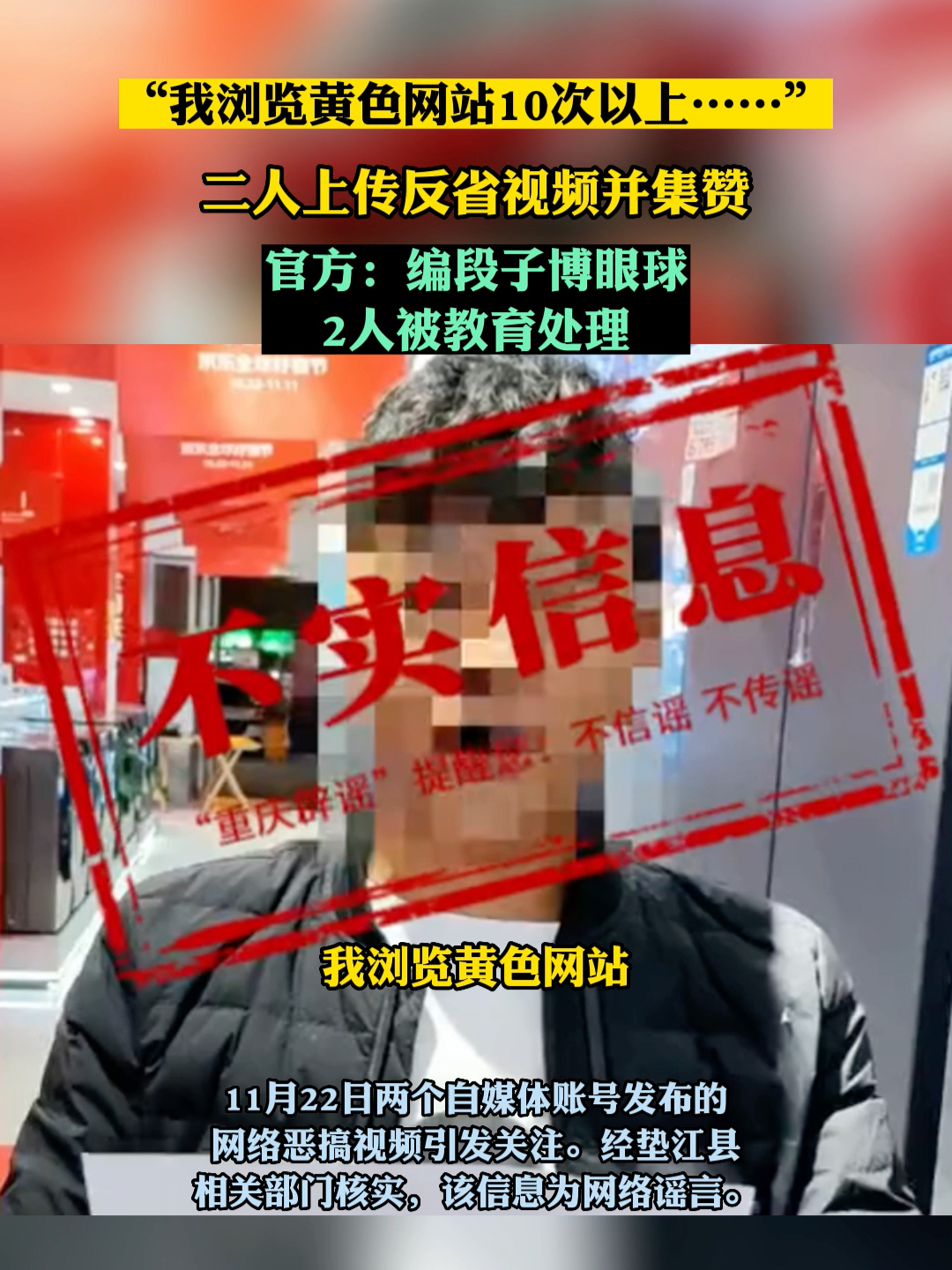

当某部涉及校园暴力的恶搞视频引发舆情危机时,4揭示的监管困局浮出水面。创作者游走在"言论自由"与"价值导向"的边界,开发出独特的规避策略:

二、流量黑市的生存法则

在13披露的短视频造假产业链中,"Bruno式创作"展现出惊人的适应性。从早期的单兵作战,到如今MCN机构主导的工业化生产,其内容生态已形成完整闭环:

四、资深观察者说

@文化解剖师张默

"这不是简单的审丑狂欢,而是Z世代对主流话语体系的反向编码。那些看似无厘头的桥段,实则是解构权威的符号武器。"8

- 选题工厂:舆情监控系统实时捕捉社会热点,将"职场PUA"、"学术造假"等议题转化为可演绎的剧本模板

- 人设矩阵:通过"落魄程序员"、"暴发户教授"等极端化角色构建认知锚点

- 分发引擎:基于平台算法的"三秒定律",设计强冲击力的开篇画面

这种精密运作在《豆腐记》系列中体现得尤为明显:每集开头必有的"食物爆破"场景,实为针对推荐算法的定向投喂。

@数字人类学教授林薇

"当算法成为新式巴别塔,Bruno式创作正在重构群体交流的密码。他们的成功证明:在注意力稀缺时代,不完美比精致更具传播势能。"5

@新媒体投资人陈铎

"这个赛道正在经历去泡沫化进程。真正具备IP价值的团队,已经开始将核心梗转化为NFT数字藏品,这是亚文化资本化的关键转折。"12

在这场没有终端的文化实验中,"Bruno式恶搞"犹如网络空间的模因病毒,既挑战着传统的内容生产逻辑,也倒逼着监管体系的迭代升级。当第N代创作者再次按下拍摄键时,镜头内外早已模糊了真实与虚构的界限——或许这正是数字原住民书写的时代注脚。

技术层面,创作者擅长利用绿幕抠像、AI变声等平民化工具,将"五毛特效"升华为风格标识。正如某部爆款视频中,用PPT动画呈现的"核爆特效"反而收获百万点赞,印证了观众对"粗糙的真实感"的特殊审美需求。

- 用卡通滤镜弱化暴力呈现

- 植入"本故事纯属虚构"的动态水印

- 构建"元宇宙小剧场"的叙事框架

这种"戴着镣铐跳舞"的创作形态,反而催生出更具隐喻性的表达方式。如近期爆火的《电子牲口》系列,通过赛博格意象暗讽996文化,在年轻群体中引发强烈共鸣。

解构"Bruno式恶搞":一场互联网亚文化的基因突变

深夜两点,当城市陷入沉睡时,某视频平台的流量曲线却迎来峰值——这是"Bruno式恶搞"的黄金时段。这种融合黑色幽默、荒诞叙事与视觉暴力的创作形态,正在重塑数字时代的亚文化版图。

相关问答