夜未央:萤火虫指引的星空剧场

当城市灯火渐次熄灭,莫干山的夜生活才真正开始。萤光水森林生态园内,成千上万的黄脉翅萤在7-8月达到爆发期,游客提着玻璃灯穿行于水杉林,流萤如星河坠地。天文爱好者则携带望远镜登上旭光台,在没有光污染的夜空下,夏季大三角与天蝎座心宿二清晰可辨。

第一重秘境:山水之间的自然奇观

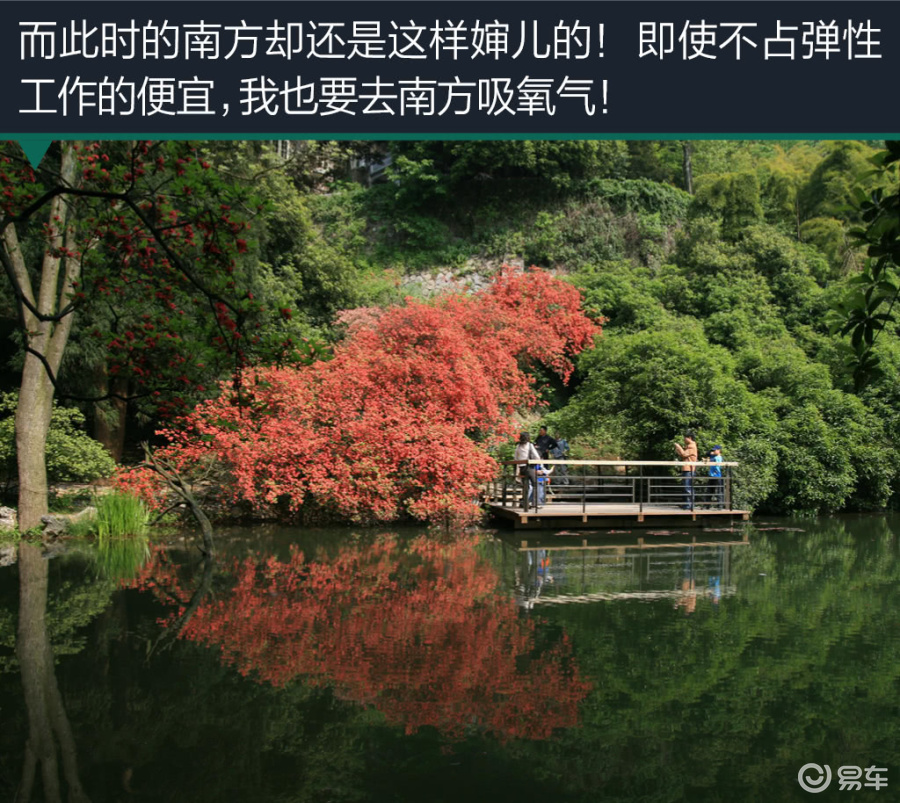

莫干山的清凉密码,始于地质奇迹与生态系统的双重馈赠。主峰塔山海拔758米,山体由花岗岩构成,裂隙间涌出的冷泉形成剑池瀑布、芦花荡等景观。清晨徒步至剑池,水雾裹挟着负氧离子扑面而来,传说中干将莫邪铸剑的淬火池在此化作四叠飞瀑,轰鸣声与蝉鸣交织成天然白噪音。

第三重秘境:隐于山野的栖居美学

“住进风景里”是莫干山避暑的精髓。西坡将夯土老房改造成带私人茶院的客房,露台上的铸铁浴缸直面山谷;大乐之野·碧坞用整面玻璃墙消弭室内外界限,躺在床上即可见竹浪翻涌。更小众的隐西39号民宿,以“月牙泉”无边泳池搭配竹林SPA,游客在水面漂浮时,常与掠过水面的蓝喉蜂虎鸟四目相对。

第二重秘境:穿越时空的人文印记

莫干山的避暑史,是一部浓缩的中国近代史。莫干山别墅群中,624号蒋介石官邸的欧式露台、126号杜月笙公馆的雕花壁炉,无声诉说着上世纪30年代的风云际会。而如今,这些建筑被改造成青垆、裸心堡等精品酒店,在保留青砖灰瓦外观的同时,植入无边泳池与落地玻璃窗,让历史与当代美学对话。

第四重秘境:舌尖上的清凉方程式

莫干山的饮食哲学讲究“不时不食”。暑气正盛时,本地人用绿豆百合汤佐以薄荷叶消暑,竹林鸡汤则以散养土鸡慢炖3小时,汤色金黄,缀以当季的鞭笋尖。金鱼妈妈餐厅的蒜香石蛙、鹤莱山庄的笋干烧肉,将山野风味提炼到极致。

资深点评人视角

- @山林旅者陈墨(自然地理专栏作者):“文章精准捕捉了莫干山‘地质+生态’的双重避暑机制,武陵村竹海的光合作用释氧量是平原的5倍,这才是真正的‘天然空调’。”

- @民国建筑研究所(历史学者):“对别墅群的解读突破了常规旅游文案的窠臼,将建筑活化与文脉传承的辩证关系阐述得尤为精妙。”

- @美食猎人Lina(米其林指南特约评论员):“从杨梅酒到黄泥拱,作者深谙‘在地性食材’与节气的关系,这恰恰是高端度假体验的核心竞争力。”

- @星空摄影师阿飞(《中国国家地理》合作摄影师):“关于萤火虫与观星的段落,暗含了光污染等级、昆虫习性等专业数据,兼具诗意与科学性。”

这片被竹海浸染的绿色宇宙,始终在等待都市人按下生活的暂停键。当你在某个酷暑午后,听见山风穿过竹梢的沙沙声,或许会突然明白:莫干山避暑的真正秘密,从来不是逃离炎热,而是找回生命本该拥有的从容韵律。

在长三角的盛夏热浪中,莫干山始终保持着25℃的体感温度,这座被《纽约时报》评为“全球最值得一去的45个地方”的江南名山,早已不仅是避暑的代名词。从民国政要的私藏别墅到当代设计师的禅意空间,从千年剑池传说至万亩竹海的天然氧吧,莫干山的清凉哲学,藏在每一片随风摇曳的竹叶里,等待都市人用五感去破译。

对于追求极致的玩家,Discovery探索极限基地提供另一种打开方式:攀上中国首个户外山体攀岩墙,从高空俯瞰竹海;傍晚在营地帐篷中点燃篝火,银河逐渐清晰时,山风会捎来远处法国山居面包房的黄油香气。

文化爱好者不可错过庾村文化市集,由旧蚕种场改造的文创空间内,手作匠人用莫干山竹编出灯罩与茶席,老式自行车咖啡馆飘出哥伦比亚咖啡豆的焦香。每周六晚的露天电影放映会,幕布后的民国钟楼与星空构成双重背景,仿佛时空折叠的魔幻剧场。

某位长居山中的民宿主曾说:“莫干山的魔力,在于让人忘记时间的存在——当你看着竹影在月下慢慢偏移,听着溪水流过石头的韵律,40℃的都市焦虑自然就融化了。”

甜品控可直奔青芷森林咖啡馆,建在百年枫香树上的玻璃屋中,竹筒冰淇淋搭配冷萃咖啡,俯瞰脚下林海起伏。老板会神秘一笑:“冬天来能喝到用雪水煮的莫干黄芽,但夏天的冰镇杨梅酒,才是打开云雾茶的另一种方式。”

若想体验“竹径通幽”的意境,可沿武陵村-荫山街的竹海栈道漫步。超过160平方公里的毛竹林形成遮天蔽日的绿色穹顶,阳光碎金般洒在鹅卵石小径上,偶遇挑着竹篓的村民采摘鞭笋,空气中弥漫着竹叶清香。资深驴友会悄悄告诉你:雨后清晨的竹林深处,藏着莫干山最鲜嫩的“黄泥拱”春笋。

藏在竹海深处的避暑秘境:解锁莫干山夏日清凉的N种方式

相关问答